我还记得年少时读博尔赫斯的《巴别塔图书馆》

∞《一种幸福的宿命》,2021

∞《一种幸福的宿命》,2021

Une fatalité de bonheur

菲利普·福雷斯特 著 黄荭 译

大方·楚尘文化|中信出版集团

书橱 Bibliothèque

七岁,他开始写小说,写人生

巴别塔,波德莱尔说,一个背靠书橱的摇篮。

这首诗的题目是《声音》(La Voix)。《恶之花》的编者通常把它归到“杂篇”之列。

我的摇篮,背靠书橱,

在幽暗的巴别塔里,小说、科学、韵文故事,

一切的一切,都和古罗马的灰烬,古希腊的尘埃

散落在一起。我的身高不过一册对开的书本。

孩子的耳畔响起两个声音。一个声音邀他尽情享受尘世的欢愉,另一个声音召唤他去往梦想的国度。不幸的是,孩子听从了另一个声音的建议:因此诗人被逐出了乐园,虽然那里是他出生的地方,因为他更向往在梦幻中徜徉。

从那时起,和先知们一样,

我一往情深,爱的是荒漠和海洋;

在葬礼上欢笑,在佳节上落泪,

从最苦涩的酒里品出醇厚甘甜;

也常把现实误当作幻影,

双眼望天,掉进各种坑里。

每个人的故事都重演了整个人类历史:从伊甸园到巴别塔。最初,上帝赋予人类一个正确命名事物的能力。但没过多久,为惩戒人类的骄奢,上帝不仅收回了这一特权,还增加了好多种语言,让这个他一手打造的世界陷入混乱。不同的语言让人类产生了分歧。尤其是它们让人类和现实产生了隔阂,不再清楚现实为何物,叫何名。

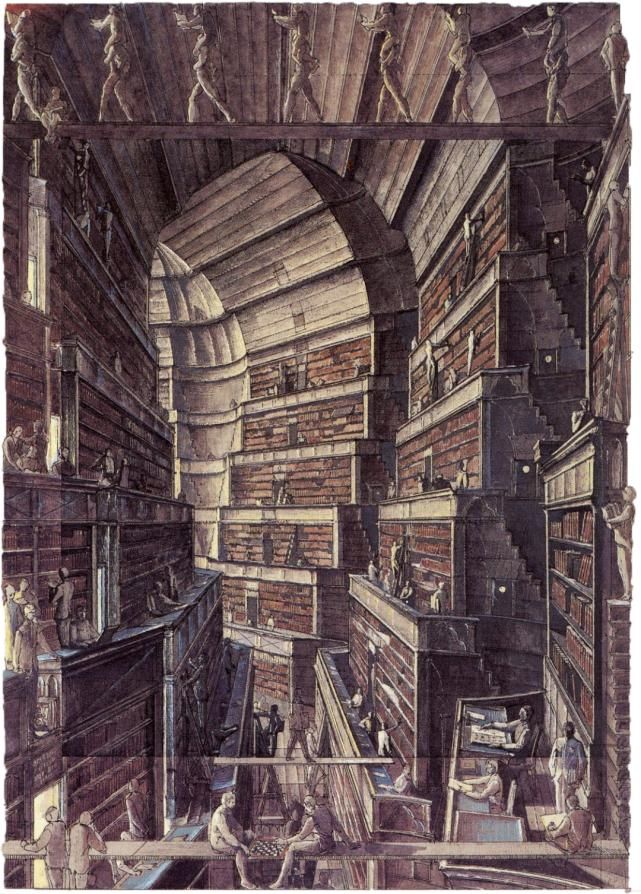

在背靠书橱的摇篮里,孩子的个头也就只有一册对开的书本那么高:他自身也像是浩瀚书海中的一册,在前人建造却仍未竣工的纸之宫殿中如迷失其间的沧海一粟,纸之宫殿向上矗立,直指苍穹,但孩子并没能和它一起升华。

孩子注定要在迷宫里流浪,在幽灵幻影间游荡徘徊,那些幽灵幻影似乎也在苦苦思索同一个缺失的真实。

我便是那个孩子,在书籍的陪伴下长大,爱书犹胜过爱生命,深信书籍比生命更重要,认为只要通晓读书之道,就可以领悟人生的意义。

仿佛每本书都是一个谜语,需要我们不断地去探寻文字背后事物真实的样子,练就火眼金睛,找出它们之间的关系,最初字母是通过模仿来指代生灵或物的。然而,若字母组成词语,词语连成句子,句子构成篇章,情况很快就变复杂了。此时,无论哪本书都像一组谜题,藏满字谜的抽屉数不胜数,依次解开谜团看上去就像是不可能完成的任务。

我还记得年少时读博尔赫斯著名的短篇小说《巴别塔图书馆》有过的那种同龄人身上常见的痴迷。作家想象有一个图书馆,里面收藏了通过字母的任意组合可能产生的所有书籍。这一设想让人晕眩。

它把人们对文学的信仰化为虚无:因为一切都已写过,无论合理的还是不合理的,对的还是错的,真的还是假的,好的还是坏的,无从分辨,它们都以同样的名义通过将字母随意组合的盲目机制被制造出来,全然不顾结果有什么价值或意义。

但它也重建了人们对文学的信仰:在这个无比巨大、充斥着谎言、冷漠和费解的图书馆里,在大量粗制滥造的书籍当中,一定隐藏着一本书,它是打开全部书籍的钥匙,只是无人确切知道它的样子,于是这本众书之书看上去可能和其他排在书架上的任何一本书长一个模样。

这样一来,这本书可能是巴别塔图书馆内的任何一本书,同样任何一本书都可能囊括图书馆所有藏书的内涵。我们读书,不懈地读书,是期望所读之书中隐藏着一把钥匙可以解开所有其他书籍没有完美表达的意义,它将反映世界最本质的真实;我们写作也是如此。明知道这本书已经存在,却还无比天真和自大地告诉自己:也许图书馆里还缺这本书,要靠我去占据这个位置,去填补世人留下的空缺。

剩下要做的就是把它写出来。

小时候会做这样的梦。刚开始读书的时候。在摇篮背靠着书橱的时候。

兰波将它讲了出来,让许多其他没有同样天赋却同样在小时候爱说大话的人一样,从小就坚定地认为:他们注定是要写作的。

七岁,他开始写小说,

写大漠的生活,闪着自由不羁的光芒

森林、阳光、河岸、原野!

——他翻看带插图的小报,红着脸

看嬉笑的西班牙女郎和意大利姑娘。

七岁就成了诗人。七岁就有了诗人的才情。刚步入懂事的年纪,把神话寓言信以为真的稚气未脱,便已经有了足够的奇思妙想,把自己写成一部小说。

作家想象有一个图书馆,里面收藏了通过字母的任意组合可能产生的所有书籍。这一设想让人晕眩。它把人们对文学的信仰化为虚无:因为一切都已写过,无论合理的还是不合理的,对的还是错的,真的还是假的,好的还是坏的,无从分辨,它们都以同样的名义通过将字母随意组合的盲目机制被制造出来,全然不顾结果有什么价值或意义。

文章来源:《图书馆论坛》 网址: http://www.tsgltzz.cn/zonghexinwen/2021/0506/1232.html